Come superare la sindrome dell’impostore al lavoro e nella vita privata

In questo articolo scoprirete come superare la sindrome dell’impostore nel lavoro e nella vita privata.

Partendo dal principio che un coaching su misura con un life coach è talvolta necessario per superare questo problema, questo articolo si propone tuttavia di mettere in evidenza la letteratura scientifica su questo argomento e di fornire alcuni consigli pratici di facile attuazione.

Se, nonostante gli ottimi risultati, avete l’impressione che il vostro successo sia frutto della fortuna e che sia difficile prendervi il merito delle vostre azioni sul lavoro, e se vivete nel timore che la vostra mancanza di competenza venga scoperta dagli altri nonostante gli elogi del vostro ambiente lavorativo o personale, si potreste essere vittime della sindrome dell’impostore.

Per capirlo, vi introdurrò alcune nozioni di base su questo argomento. Poi, scoprirete dei consigli pratici che vi aiuteranno a controllare meglio questa sindrome.

Prima di passare ai consigli, è importante definire cosa si intende per sindrome dell’impostore ed essere consapevoli delle sue possibili conseguenze.

Che cos’è la sindrome dell’impostore?

Secondo Calvard (2018) la sindrome dell’impostore è una persistente sensazione di inadeguatezza e di frode nonostante le prove di competenza e di successo.

Sakulku & Alexander (2011) hanno riassunto sei caratteristiche identificate per la prima volta da Clance & Imes (1978) che le persone con la sindrome dell’impostore possiedono in McGee (2017):

- Il ciclo dell’impostore – affrontare un compito legato al successo porta all’ansia, al dubbio di sé e alla preoccupazione, che porta a un’eccessiva preparazione e/o procrastinazione, seguita dal successo, da un senso di sollievo, da un ridotto feedback positivo, seguito da una frode percepita, da un aumento del dubbio di sé, dalla depressione e dall’ansia.

- La necessità di essere speciali, di essere i migliori.

- Aspetti Superwoman / Superman – il desiderio di essere perfetta.

- Paura del fallimento.

- Negazione della competenza e gli elogi a buon mercato.

- Paura e senso di colpa di fronte al successo.

Quali sono i pericoli della sindrome dell’impostore?

Villwock, Sobin, Koester e Harris (2016) mostrano una correlazione tra la sindrome dell’impostore e il rischio di burnout.

Quando la sindrome dell’impostore viene identificata in un individuo, è solitamente accompagnata da altri problemi, come la depressione (McGregor e al., 2008; Oriel e al., 2004; Ross, Stewart, Mugge, & Fultz, 2001) e l’ansia (Clance & O’Toole, 1987; Thompson et al., 1998). Inoltre, l’impostore mostra comportamenti da maniaco del lavoro che portano al burnout e aumentano il rischio di burnout (Cowman & Ferrari, 2002; Kets de Vries, 2005; Kumar & Jagacinski, 2006). Premi e riconoscimenti per il loro lavoro sono poi associati ad ansia, stress e problemi di equilibrio tra lavoro e vita privata che determinano che l’impostore li vede entrambi come indesiderati (Cowman & Ferrari, 2002; Sakulku & Alexander, 2011), in Joshi e Mangette (2018).

Ora che conoscete i rischi probabili di questa sindrome, ecco alcuni suggerimenti della letteratura scientifica che vi aiuteranno a gestire meglio la sindrome dell’impostore sia nella vostra vita professionale che in quella personale.

Ecco in breve i miei consigli:

1 – Valutatevi in modo più giusto

2 – Superate la paura del fallimento e la paura del successo

3 – Rinforzate l’autostima, la fiducia in sé stessi e l’autoefficacia

4 – Agite sulle vostre credenze, sul dialogo interno e sull’assertività

5 – Concentratevi sui vostri progressi e su obiettivi raggiungibili

6 – Superate il perfezionismo, la mancanza di disciplina e la procrastinazione

1 – Valutatevi in modo più giusto

Le ricerche mostrano che, in generale, gli individui che si sentono degli impostori:

- hanno difficoltà a valutarsi in modo oggettivo

- tendono a percepirsi come delle persone meno competenti

- attribuiscono i loro risultati positivi a fattori esterni e i loro fallimenti alle loro minori competenze

Secondo Bravata e al. (2019) gli individui che si sentono degli impostori hanno difficoltà ad attribuire con precisione le loro prestazioni alla loro competenza (cioè attribuiscono i successi a fattori esterni come la fortuna o il ricevere aiuto da altri e attribuiscono gli insuccessi alla loro inadeguatezza professionale). Gerstmann (1998) mostra che gli impostori:

- descrivono gli altri come se li percepissero come più positivi di quanto gli impostori percepiscano se stessi

- non descrivono se stessi nel modo in cui pensano che gli altri vorrebbero che fossero descritti

- descrivono come sono quando sono con gli altri in modo diverso da come si descrivono quando sono soli

- si descrivono in termini meno positivi rispetto ai non-impositori

L’apparente incoerenza tra i loro sentimenti e gli elementi oggettivi positivi (successi, riconoscimenti, complimenti) li porta a considerare solo i loro sentimenti soggettivi Harvey e Katz (1985).

Gli impostori sembrano sottovalutare le loro capacità più in un contesto pubblico che in un contesto privato e provano meno emozioni positive di fronte al successo, soprattutto quando questo successo è pubblico Leary e al. (2000).

Gli impostori hanno una forte paura della valutazione negativa da parte degli altri (Brauer e Wolf, 2016; Chrisman e al., 1995; Clance e O’Toole, 1987; Ross e Krukowski, 2003; Thompson e al., 2000).

Nel contesto professionale, Sharma (2018) mostra che coloro che sono più ottimisti sulla loro carriera sono meno colpiti dalla sindrome dell’impostore e sono più soddisfatti della loro carriera.

Uno dei modi per valutarsi in modo più appropriato è quello di usare il potere della benevolenza. In questo senso Barr-Walker e al (2020) mostrano che il supporto e il mentoring tra pari sono strategie di coping esterne ed efficaci per ridurre la sindrome dell’impostore.

Secondo Stifano (2018) un’altra strategia efficace per ridurre la sindrome dell’impostore è quella di sviluppare l’autocompassione.

In sintesi, dal momento che la sindrome dell’impostore influisce sulla valutazione obiettiva dei fatti, si può ottenere un guadagno in obiettività attraverso strategie volte a rafforzare l’ottimismo, la benevolenza e l’autocompassione.

Consiglio pratico

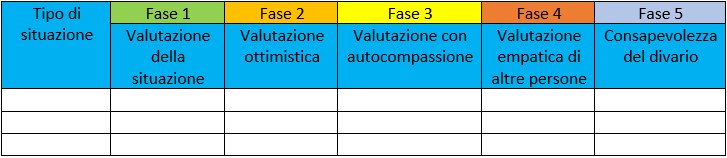

Utilizzando la seguente tabella, partite da una determinata situazione e scrivete le vostre sensazioni al riguardo, per poi passate alla valutazione ottimistica, ovvero sviluppare un significato più positivo della vostra valutazione iniziale.

Poi, utilizzando la vostra valutazione, scrivete una nuova valutazione meno critica di quella iniziale.

Infine, se ne avete la possibilità, chiedete a una persona empatica della vostra cerchia professionale di condividere con voi la sua valutazione della situazione.

Infine, riassumete il divario complessivo tra la vostra valutazione iniziale e le altre.

Questa consapevolezza sarà il punto di partenza del vostro cambiamento, che vi avvicinerà a una valutazione più giusta. Un life coach è in grado di facilitare questo cambiamento per permettervi di crescere maggiormente e di raggiungere i vostri obiettivi personali e lavorativi.

Ora che avete capito l’importanza di valutarvi in modo più equo, il passo successivo consiste nel superare la paura del fallimento e la paura del successo.

2 – Superate la paura del fallimento e la paura del successo

Le persone affette dalla sindrome dell’impostore sono più esposte sia alla paura del fallimento che a quela del successo.

Paura del fallimento

Thompson, Foreman e Martin (2000) mostrano che gli impostori hanno meno controllo, più ansia, più affetti negativi e una maggiore preoccupazione di commettere errori rispetto ai non impostori.

Sightler e Gravely Wilson (2001) mostrano che questi sentimenti più intensi tipici degli impostori sono associati a un luogo di controllo esterno e a un più forte effetto percepito del lavoro sulla vita familiare.

Da un punto di vista empirico, gli impostori tendono ad avere forti sentimenti di mancanza di controllo sul loro ambiente e a favorire un luogo di controllo esterno (Brauer e Wolf, 2016; Cohen, 1990; Cromwell e al., 1990; Robinson e Goodpaster, 1991; Rohrmann e al., 2016; September e al., 2001; Sightler e Wilson, 2001; Thompson e al., 2000; Vergauwe e al., 2015).

Riassumendo, la paura del fallimento di questi individui potrebbe essere collegata a un minor controllo percepito, causato da un luogo di controllo esterno. Ciòsignifica che questi individui attribuiscono i loro risultati principalmente a fattori esterni che non dipendono da loro.

La paura del fallimento è una delle tendenze più comuni associate alla sindrome dell’impostore (Ross e al., 2001). La paura del fallimento incoraggia gli impostori ad evitare progetti e attività difficili con minori possibilità di successo per evitare le conseguenze negative che derivano dal fallimento (Sahragard e Baharloo, 2009), a Gao Nhia (2015).

È stato confermato che gli impostori interiorizzano il loro fallimento più dei non-impostori (Thompson e al., 1998).

L’incertezza rispetto alle giuste strategie da attuare e il pessimismo sulla possibilità di avere effettivamente successo al livello degli obiettivi prefissati alimentano i timori di un fallimento degli impostori (Clance, 1985; Clance e O’Toole, 1987; Ross e al., 2001). Questo li porta a:

- puntare a obiettivi meno importanti, al di sotto del loro reale potenziale, per essere certi di non rischiare il fallimento

- evitare situazioni difficili, eccessivamente competitive o che potrebbero portare a un fallimento troppo grande

- evitare l’esecuzione di compiti che possono essere brillantemente svolti stati da un membro della sua cerchia

Per gli impostori, il fallimento è sinonimo d’umiliazione (Cowman e Ferrari, 2002; Kohut, 1984; Langford e Clance, 1993; White, 2001).

Per concludere sulla paura del fallimento, questo minor controllo percepito determina:

- emozioni spiacevoli

- disimpegno

- maggiore internalizzazione del fallimento

- meno azioni per cercare di affrontare efficacemente gli eventi

Paura del successo

La paura del fallimento si accompagna anche alla paura del successo.

In questo senso, Sahragard e Baharloo (2009) mostrano che le persone colpite dalla sindrome dell’impostore hanno una maggiore paura del successo.

Gli impostori temono di non riuscire a portare a termine un nuovo compito o a ripetere un successo precedente (Chae e al., 1995; Clance e O’Toole, 1987; Thompson e al., 1998).

Nonostante il successo e indipendentemente dal feedback, gli impostori rifiutano i segni di riconoscimento, gli elogi o i complimenti (Brauer e Wolf, 2016; Clance e O’Toole, 1987). Si sentono indegni di questi successi o sentono di non averne diritto (Gibson-Beverly e Schwartz, 2008; Ross e Krukowski, 2003). Tendono persino a cercare costantemente scuse per minimizzare, rifiutare o denigrare il loro successo (Ferrari e Thompson, 2006).

Una delle ragioni di questa paura del successo è la loro scarsa percezione di competenza e dell’errata attribuzione, che li porta a sentire di non avere alcuna legittimità. Si traduce così nella sindrome dell’impostore (Chae e al., 1995; Clance, 1985; Fried-Buchalter, 1992, 1997; McElwee e Yurak, 2010):

- la paura del cambiamento, soprattutto del cambiamento personale e individuale

- il timore di introdurre requisiti nuovi e più difficili, con conseguente aumento del rischio di fallimento

- la paura di non essere all’altezza nel futuro

In sintesi, questi individui:

- hanno difficoltà a prendersi il merito dei risultati che ottengono

- attribuiscono i loro risultati a fattori esterni

- vivono nella paura di essere smascherati

- hanno difficoltà ad interiorizzare il loro successo in modo appropriato e tendono a non esporsi a nuove situazioni

Consiglio pratico

Vi invito a scrivere due liste. Nella prima lista, scrivete tutte le azioni che avete messo da parte per paura di fallire.

Nella seconda, scrivete tutte le azioni che avete evitato per paura del successo.

Ora riorganizzate queste azioni in ordine di importanza e partite dalle più importanti.

Per ogni azione identificate l’emozione che avete provato.

Scrivete:

- questa emozione

- il messaggio che vi ha portato

- il significato che avete dato a questa emozione

Se si tratta di una paura, scrivete esattamente ciò di cui avete paura in poche righe. Poi scrivete 3 motivi obiettivi che contraddicono la vostra paura.

Poi, pianificate un’azione che vi permetta di iniziare ad uscire dalla vostra zona di confort.

Ecco un video in cui vi spiego come uscire dalla vostra zona di confort:

Se volete approfondire il tema della zona di comfort, vi invito a leggere l’articolo come uscire dalla vostra zona di comfort: la guida completa.

Per superare la paura del fallimento e del successo e raggiungere più rapidamente i vostri obiettivi, potete avvalervi della competenza di un life coach.

Ora che avete capito l’importanza di superare la paura del fallimento e la paura del successo, il prossimo consiglio consiste nel rinforzare l’autostima, la fiducia in sé stessi e l’autoefficacia.

3 – Rinforzate l’autostima, la fiducia in sé stessi e l’autoefficacia

Le ricerche sulla sindrome dell’mpostore mostrano che le persone che si percepiscono come degli impostori sono esposte a una minore autostima, fiducia in sé stessi e autoefficacia.

In questo senso, Schubert e Bowker (2019) mostrano che gli individui con bassa o alta e instabile autostima hanno maggiori probabilità di essere vulnerabili ai sentimenti della sindrome dell’impostore rispetto agli individui con autostima elevata e stabile.

Come abbiamo visto in precedenza, questi individui tendono a non uscire dalla loro zona di confort per paura di essere esposti al giudizio degli altri e di essere scoperti e considerati incompetenti.

Questo accade anche se in realtà questi individui sono abbastanza in grado di agire come gli altri o hanno già raggiunto risultati significativi.

È quindi possibile che, per proteggere un’autostima già bassa, questi individui decidano di proteggerla in modo eccessivo, evitando qualsiasi azione che possa metterli in pericolo.

Allo stesso tempo, la ricerca ha dimostrato che gli impostori hanno difficoltà ad interiorizzare le loro capacità e le loro realizzazioni.

Questo ha un impatto negativo sia sulla fiducia in sé stessi che sull’autostima.

In questo senso, Dahvlig (2013) mostra che ciò ha come effetto che le persone con una minore fiducia in sé stessi e autoefficacia hanno più probabilità di sperimentare la sindrome dell’impostore.

In sintesi, partendo dal principio che l’autostima e la fiducia in sé stessi sono fortemente legate, è altamente probabile che questo sentimento di incompetenza dell’impostore lo porti a proteggere eccessivamente sé stesso riducendo le sue azioni per evitare di esporsi troppo allo sguardo e al giudizio degli altri.

Dal momento che l’impostore è influenzato in modo esagerato dai giudizi degli altri da cui rimane molto dipendente, un modo per aiutare queste persone consiste nel ridurre questa dipendenza aiutandole a definirsi in modo più oggettivo partendo da elementi fattuali e che si situano nella loro sfera d’influenza.

In questo senso, la restituzione di un’immagine più positiva e realistica di sé stessi avviene probabilmente attraverso il sentimento di autoefficacia e le sue quattro fonti, un conseguente predittore della sindrome dell’impostore (Blondeau, 2014; Vergauwe e al., 2015). Farsi le domande adeguate e integrare i propri successi può permettere agli impostori di valutarsi meglio.

In sintesi, un modo efficace per rinforzare l’autostima, la fiducia in sé stessi e l’autoefficacia consiste nell’aiutare queste persone a diventare consapevoli:

- delle loro capacità

- dei loro successi

- dell’importanza di migliorare la percezione della loro autoefficacia per essere meno influenzati dalle opinioni della loro cerchia lavorativa o personale

Per approfondire il tema della fiducia in sé stessi, vi consiglio di scoprire i miei consigli per ritrovare la fiducia in se stessi.

Consiglio pratico

Iniziate dalle vostre realizzazioni professionali e personali più importanti. Pensate a ciò di cui siete orgogliosi.

Poi scrivete le competenze che vi hanno permesso di raggiungere questi risultati.

Adesso attribuitevi il merito dei vostri risultati scrivendo una frase a vostra scelta e leggendola ad alta voce ogni giorno.

Ad esempio, ho raggiunto questo risultato grazie alle mie capacità, sono orgoglioso di me stesso per ciò che ho realizzato e merito il mio successo personale e lavorativo.

Per finire, concentratevi su come vi sentite e fate qualcosa di piacevole per festeggiare e fissare questo successo nella vostra mente.

Ora che avete capito l’importanza di rinforzare l’autostima, la fiducia in voi stessi e l’autoefficacia, il prossimo consiglio è quello di agire sulle vostre convinzioni, sul dialogo interno e sull’assertività.

4 – Agite sulle vostre credenze, sul dialogo interno e sull’assertività

Le ricerche mostrano che le credenze svolgono un ruolo importante nella sindrome dell’impostore molto più a livello cognitivo che a quello delle emozioni provate da questi individui.

Ecco perché uno dei modi migliori per aiutare una persona affetta da questa sindrome consiste nel facilitarne la consapevolezza di come le sue convinzioni influiscono sul suo comportamento, sule sue emozioni e sui risultati che ottiene.

In questo senso, le persone che si confrontano con il fenomeno dell’impostore sembrano quindi essere influenzate principalmente dalle componenti cognitive dell’ansia (ad esempio, dubbi, apprensione, mancanza di fiducia) piuttosto che dalla tensione emotiva o fisica (ad esempio, agitazione fisica, nervosismo). Allo stesso modo, per il tratto depressivo, ci sono elevate associazioni positive con gli stati d’animo disforici, ma solo basse associazioni negative con l’eutimia. Gli individui con un concetto di sé impostore sono quindi caratterizzati meno da un’incapacità di provare emozioni positive, come la gioia, che da un’incapacità di controllare le proprie paure e apprensioni. I risultati attuali suggeriscono che il problema principale del fenomeno dell’impostore è cognitivo piuttosto che emotivo, il che corrisponde all’esperienza di ansia descritta sopra in Rohrmann, Bechtoldt e Leonhardt (2016).

Agire efficacemente sulla dimensione cognitivo-comportamentale della credenza può:

- ridurre l’ansia vissuta da questi individui

- promuovere l’implementazione di comportamenti nuovi e più efficaci

Senza questo lavoro sulle credenze, l’individuo può avere problemi sia nella vita privata che in quella lavorativa.

Secondo il Neureiter e Traut-Mattausch (2017) gli impostori possono costruire la loro carriera sulla base di false convinzioni sulle loro capacità e abilità.

Un modo per reinterpretare gli eventi consiste nel diventare consapevoli delle proprie convinzioni. Ciò significa che un approccio cognitivo-comportamentale come quello utilizzato nel coaching può essere molto efficace per aiutare le persone che hanno a che fare con la sindrome dell’impostore.

Per approfondire il tema delle convinzioni, vi invito a leggere l’articolo come superare le convinzioni limitanti.

Un altro modo complementare per lavorare sulle convinzioni è quello di modificare e riadattare sia il dialogo interno che la comunicazione con gli altri.

L’obiettivo è quello di promuovere la consapevolezza di tutte le capacità e i punti di miglioramento dell’individuo, evitando di mettere in discussione troppo repentinamente tutto ciò che può influire negativamente sull’autostima e quindi bloccare l’evoluzione di un’identità più stabile, cioè meno dipendente dall’opinione e dal giudizio del mondo esterno.

Gli impostori hanno un alto livello di autodisprezzo, basato su una costante autocritica (McGregor, Gee, e Posey, 2008) e su standard elevati di realizzazione e valutazione personale (Vergauwe e al., 2015).

Tip, Tanitimlari e Sor (2018) mostrano che le persone con livelli più alti di sindrome dell’impostore hanno abilità sociali inferiori rispetto a quelle con livelli più bassi.

L’assistenza agli impostori comporta anche un lavoro sull’assertività a causa delle difficoltà che questi individui hanno nel fare richieste e rifiuti, nel ricevere critiche o nell’accettare complimenti (Clance e O’Toole, 1987; Clark e al., 2014; Thompson e al., 1998).

Consiglio pratico

Prima di tutto, vi consiglio di diventare consapevoli del vostro dialogo interno, cioè del modo in cui comunicate con voi stessi.

Iniziate a scrivere su un quaderno le parole, le espressioni e il vostro atteggiamento verso voi stessi.

Per cominciare, concentratevi sulla vostra comunicazione. Poi iniziate a introdurre alternative più empatiche nel vostro dialogo interno.

In secondo luogo, prendete coscienza di come comunicate con gli altri concentrandovi sulle vostre difficoltà:

- ad essere più assertivi

- a prendersi il merito delle vostre azioni

- ad usare le emozioni per migliorare la qualità delle vostre relazioni

Come prima, cominciate a cambiare il vostro linguaggio essendo più assertivi e più empatici con voi stessi.

5 – Concentratevi sui vostri progressi e su obiettivi raggiungibili

Un modo per affrontare l’ansia tipica della sindrome dell’impostore consiste nell’aiutare ogni individuo a concentrarsi su ciò che dipende da lui.

In questo modo può imparare a diventare consapevole dei propri talenti, liberandosi dal bisogno di approvazione e dalla paura del giudizio altrui.

Un modo per farlo consiste nell’aiutare le persone a concentrarsi sui propri progressi e su obiettivi che considerano raggiungibili. Ecco cosa mostrano le ricerche.

Tra le strategie di coping esterne, continuare ad imparare è la strategia più efficace pe gestire la sindrome dell’impostore in Barr-Walker e al (2020).

Dal punto di vista delle neuroscienze cognitive, l’induzione di una mentalità di crescita contribuisce a un miglior controllo cognitivo (Schroder e al., 2014), che può essere particolarmente utile, dato che gli impostori possiedono un locus di controllo esterno instabile e attribuzioni esterne nelle situazioni di successo (ad esempio, Brauer e Wolf, 2016), in Zanchetta, Junker, Wolf e Traut-Mattausch (2020).

La sindrome dell’impostore è generalmente associata a un basso senso di autoefficacia (Clancey, 2015; Eschbach, 1990; Ives, 2011; Jöstl e al., 2012; Lapp-Rincker, 2003; Vergauwe e al., 2015). In particolare, gli impostori hanno una scarsa esperienza attiva di padronanza (Blondeau, 2014). Ciò riflette le loro difficoltà ad integrare pienamente le loro capacità o qualità nonostante i successi successivi o le prove oggettive di successo.

La posizione d’esigenza risiede nella tendenza degli impostori ad avere una forte motivazione ad avere successo, fissando standard elevati di realizzazione e obiettivi irraggiungibili, pur rimanendo profondamente insoddisfatti delle loro prestazioni (Thompson e al., 1998, 2000; Vergauwe e al., 2015).

In sintesi, dal momento che queste persone tendono a fissare obiettivi difficili per soddisfare le aspettative degli altri, il che li espone a maggiore stress e ansia, aiutandoli a concentrarsi su obiettivi e azioni più realistiche è possibile aiutarli a:

- interiorizzare le loro competenze in modo più efficace

- prendersi il merito delle loro realizzazioni

- facilitare lo sviluppo di un’identità più funzionale

Consiglio pratico

Prendete un aspetto specifico della vostra vita professionale o personale che vorreste migliorare ma che al momento è fonte di stress e di ansia.

Stabilite un obiettivo realistico che volete raggiungere. Se non sapete come fare, vi invito a leggere l’articolo come fissare gli obiettivi, raggiungerli ed essere veramente felici.

Poi, iniziate a usare una to-do list e la vostra agenda per pianificare azioni regolari che vi permetteranno di raggiungere l’obiettivo che vi siete prefissati.

Agire in questo modo vi permetterà di progredire proteggendo la vostra autostima dai giudizi degli altri e rafforzando al tempo stesso la fiducia in voi stessi e il tal modo diventerete testimoni dei vostri progressi.

Fare questo vi permetterà di sentirvi sempre più legittimi sia nella vostra vita professionale che in quella privata.

6 – Superate il perfezionismo, la mancanza di disciplina e la procrastinazione

Le persone affette dalla sindrome dell’impostore provano una sorta di dipendenza eccessiva dallo sguardo esterno.

Questo può portarli tanto a un eccesso di perfezionismo per attenersi a un’immagine ideale proiettata per piacere agli altri, quanto a una demotivazione legata alla bassa autostima e alla fiducia in sé stessi che si manifesta attraverso una mancanza di disciplina o una tendenza a procrastinare.

Ecco cosa mostrano le ricerche.

Il perfezionismo è strettamente legato alla sindrome dell’impostore, in Vinnicombe e Val Singh (2003), queste persone la usano per convincersi di essere degni della loro posizione alta, fornendo qualcosa di alta qualità ed evitando i rimproveri.

I collaboratori soggetti a questa sindrome potrebbero trarre beneficio da programmi di coaching focalizzati sul miglioramento dell’autoefficacia e sull’attenuazione di preoccupazioni perfezionistiche inappropriate.

Inoltre, come dimostrato da Bernard, Dollinger e Ramaniah (2010), la sindrome dell’impostore è anche legata a una minore disciplina e a una minore competenza percepita.

Studi precedenti hanno fornito prove empiriche di una sostanziale associazione positiva tra comportamenti impostori e autolesionisti, ovvero la procrastinazione (Ross e al., 2001; Cowman e Ferrari, 2002; Want e Kleitman, 2006), in Rohrmann, Bechtoldt e Leonhardt (2016).

In sintesi, aiutare questi individui a diventare consapevoli del loro eccessivo perfezionismo e delle loro paure esagerate nei confronti delle aspettative degli altri è fondamentale per il loro progresso sia nel lavoro che nella vita personale.

Consiglio pratico

Vi suggerisco di rispondere alle seguenti domande per verificare se vi sentite toccati dalle difficoltà che ho appena menzionato.

Siete abituati a lavorare sempre più del necessario senza mai sentirvi soddisfatti?

Vi preoccupate spesso di ciò che il vostro ambiente professionale e personale pensa di voi?

Dopo aver lavorato a lungo per svolgere il vostro lavoro, provate ansia o stress?

Vi sentite spesso demotivati e tendete a procrastinare e a non rispettare le scadenze?

Rispondere a queste domande è importante per attuare i cambiamenti necessari che vi permetteranno di superare le insidie della sindrome dell’impostore.

Se volete approfondire il tema della procrastinazione, vi invito a leggere l’articolo 10 consigli per smettere di procrastinare.

Se volete diventare più disciplinati, vi consiglio di leggere l’articolo come essere più disciplinati nella vostra vita: la guida definitiva.

Conclusione su come superare la sindrome dell’impostore

In questo articolo ho presentato 6 consigli tratti dalla mia sintesi della letteratura scientifica sul tema della sindrome dell’impostore.

Adottare le azioni giuste per affrontare adeguatamente questa sindrome è essenziale per prosperare nel vostro lavoro e nella vostra vita personale.

Se desiderate beneficiare delle competenze di un life coach, scriveteci subito attraverso il nostro modulo di contatto per prenotare la vostra prima sessione di coaching o scoprite subito i nostri pacchetti di life coaching.

Questo articolo è disponibile anche in altre lingue

English: How to overcome impostor syndrome at work and in private life

Français : Comment surmonter le syndrome de l’imposteur